トップページ > いんちきPA > スピーカのインピーダンス

スピーカのインピーダンス

このページでは、パワーアンプとスピーカをつなぐときについてまわるインピーダンスの話と、スピーカを複数パラったりする時のインピーダンスの計算について書きます。ちょっと縦に長いページだけどごめんね。

まずは直流回路のおさらい

小学校か中学校の理科で、オームの法則は習うよね。それより前の段階では 『乾電池と豆電球』 みたいな感じで実験もしたと思うんだけど、ここは 『直流電源と抵抗負荷』 でいこう。

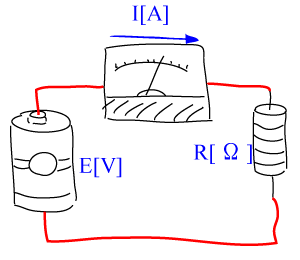

左の図では、乾電池と電流計と抵抗負荷をつないでみました。ここで、

左の図では、乾電池と電流計と抵抗負荷をつないでみました。ここで、

- 電源電圧 = E[V](ボルト)

- 流れている電流 = I[A](アンペア)

- 負荷の抵抗値 = R[オーム]

としたとき、

- E=RI

- R=E/I

- I=E/R

という関係が成立することはご存じでしょう。え、なに、忘れてた?

これを交流回路に置き換えると

PA屋が扱うのは音声信号、すなわち交流なので、少し頭を切り換えよう。でも考え方はまったく一緒なんで大丈夫だよ。

せいぜい、負荷の抵抗値 = R[オーム] と言っていたのが、負荷のインピーダンス = Z[オーム] と言い直される程度です。なんで直流回路だとRで交流だとZなのかというのは深く考えず、そういうふうに表現するんだと強引に覚えよう。

むろん、ちゃんと扱うとなると抵抗負荷なのか誘導負荷なのか容量負荷なのか、なんてことも考えないといけないんだけど、基本的には上の図の電池を交流電源 (おうちのコンセントとかパワーアンプの出力端子) と置き換えてあげれば、

- E=ZI

- Z=E/I

- I=E/Z

という関係に変わりはないんだ。

本当はスカラー量でなくてベクトル量で扱わないときちんと計算はできないんだけど、パワーアンプとスピーカの関係を云々する程度なら、ほんとに直流と同じ考えでいいよ。

パワーアンプ出力は電源

実は、パワーアンプの出力というのは、スピーカという負荷を駆動するための 『電源』 と言えます。なんだかおうちや現場のコンセントと混同しそうなんだけどね。

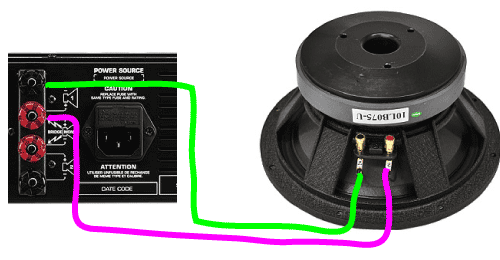

この図を見れば分かるかな。こんな回路に電流計を入れるやつなんかいないから図にも入れてないけど、途中に電流計をはさんで目盛りを適宜打てば、そのままパワー計となるよ。

図の中での負荷はスピーカユニットなんだけど、実はね。ここに家電製品をつないで、パワーアンプの入力に50Hzとか60Hzの正弦波を適宜かけて出力に100Vが出るようにすれば、家電製品が動きます。理論上はね。ただしちゃんと容量を計算してやらないとまずいから、実験はしないでください。

ここでは、パワーアンプの出力はスピーカにとっての電源であることを説明し、オームの法則を適用出来る根拠を示したかったんです。

パワーアンプの定格インピーダンス

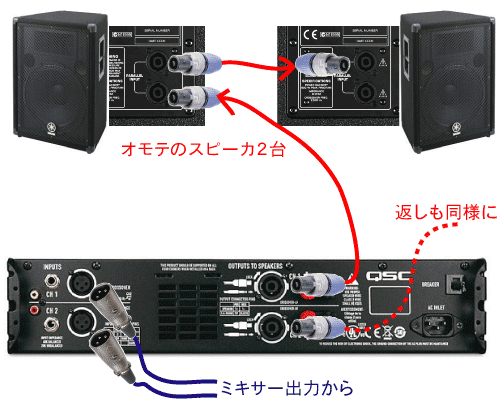

パワーアンプには、『○○オームのスピーカを接続してください』 『○○オーム〜●●オームのスピーカを接続してください』 という規定があり、これは機種によって様々です。一般的には、4オーム〜16オームの範囲にあると思う。

パワーアンプには、『○○オームのスピーカを接続してください』 『○○オーム〜●●オームのスピーカを接続してください』 という規定があり、これは機種によって様々です。一般的には、4オーム〜16オームの範囲にあると思う。

この写真ではごちゃごちゃ書いてあってよく分かりにくいんだけど、ブリッジ接続時 8〜16オーム となっています。本サイトではブリッジを扱わないつもりなんだけど、ブリッジ接続の場合は定格インピーダンスが倍になる というルールがあるので、それぞれのスピーカ端子に普通にスピーカをつなぐなら、4〜8オームのスピーカにしなさいよ、という理解ができます。

まあ、ほとんどのパワーアンプではもう少し分かりやすく表示してあると思います。

なお、接続するスピーカのインピーダンスによって、パワーアンプの最大出力は変動します。これはパワーアンプの出力が電源でスピーカが負荷であることを考えると、容易に理解できるでしょう。ただしインピーダンスが半分になったからといって出力が倍になるというわけではないことも多いです。

複数のスピーカの合成インピーダンス

さて、定格8オームのパワーアンプには8オームのスピーカを何台接続しても大丈夫かと言えば、そうではありません。

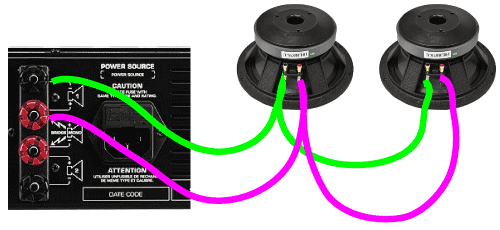

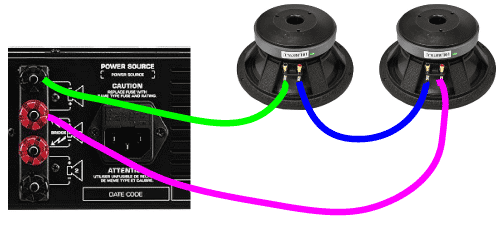

こういう接続をした時にどうなっているかというと、

こうなっています。つまり2台のスピーカが並列になっているわけです。オームの法則をよく覚えている方なら、並列負荷の合成インピーダンス="それぞれの負荷インピーダンスの逆数" の和の逆数 であることをご存じでしょう。仮にこのスピーカが8オームであるとすれば、

(1/8 + 1/8 ) の逆数 = 1/4 の逆数 = 4オーム となります。

ちなみにパワーアンプの最大出力が4オーム時100Wであり、この2台のスピーカがまったく同一品であったなら、それぞれのスピーカには最大50Wがかかります。

もしこのスピーカを3台パラったとすれば、

(1/8 + 1/8 + 1/8) の逆数 = 3/8 の逆数 = 約2.7オーム となります。

多くのパワーアンプが4オーム以下のスピーカを接続しないように指定していますので、8オームのスピーカを3台以上パラって接続することはNGになることが分かります。ちなみにもしやっちゃった場合、アンプを焼損するか、保護回路が働いて音が停まる可能性が非常に高くなります。

これって、理屈の上では 『おうちで、母と姉と妹でドライヤーを3台も同時に使ったらヤバい』 のと一緒の話なんです、実は。ブレーカーという保護回路が働いて、おうちじゅうの電源が切れますもんね。

じゃあ直列につないだらいいんじゃね?

端子のプラスマイナスは画像の色をよく見て判断して欲しいんだけど、こうやって直列(シリーズ)につなぐ方法もなくはないです。

でも、スピーカの端子が並列を前提に作られているから、直列にしようと思ったらそれなりにケーブルを自作したりしないといけません。それに全体のインピーダンスが今度は上がりすぎて、出力が不足しがちになります。直列回路の合成インピーダンスは、個々のインピーダンスの単純な和 ですからね。

ダンピングファクターは稼げるかもしれんけど、デメリットの方が大きいので、PA現場ではほとんど使われない手法です。

ギターのキャビなんか、4発とか積んでるよ

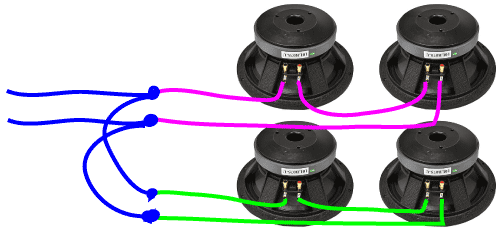

私はギターのでっかいキャビネットのことは知りません。でもおそらく、

こんなふうにしてんじゃないのかなあ。仮にユニットのインピーダンスを8オームとして、合成インピーダンスを計算してみましょう。

上の2つだけだと、8+8=16オーム。

下の2つだけだと、同様に16オーム。

そこで上下2つずつを16オームのユニット1つずつとみなして、16オーム2つの並列と考えればOk。

よって、(1/16 + 1/16) の逆数 = 8オーム となります。